Este escrito fue publicado en septiembre de 2004 y dedicado a la memoria de las víctimas del 11 de marzo, y como reconocimiento a todas las personas que auxiliaron a los supervivientes.

La situación actual de la medicina y la salud en España es admirable. Contamos con uno de los mejores cuerpos facultativos, reconocido en todo el mundo. Los médicos, personal de enfermería, farmacéuticos y veterinarios españoles cuentan con una acreditada profesionalidad y una sólida formación, actualizada permanentemente en congresos nacionales e internacionales y a través de todo tipo de publicaciones. Fruto de ello es, entre otras cosas, la longevidad de los españoles. La esperanza de vida de las mujeres y hombres de España se encuentra entre las primeras del mundo, junto a Japón e Italia.

No podemos decir lo mismo en el terreno de la investigación, no por falta de investigadores cualificados, sino por la escasez de recursos económicos que se le vienen destinando, lo que hace que nuestros “cerebros” en la investigación médica, u otros campos de la ciencia, tengan que trabajar en el extranjero.

No es la finalidad de este escrito hacer un panegírico de los profesionales de la sanidad. Mi anterior afirmación obedece a un doble propósito: en primer lugar creo que es conveniente recordar a la sociedad de nuestro tiempo la buena situación de la salud en España, porque esta sociedad siente, sin duda, más admiración por los ídolos del fútbol y por los “artistas” de pacotilla, siempre presentes en los programas y revistas mal llamadas del corazón, que por tantos profesionales que trabajan día a día, con magníficos resultados por uno de los aspectos más importantes de nuestra existencia: la salud.

En segundo lugar, al reconocer el buen estado actual de la salud en nuestro país, pretendo establecer un término de comparación con tiempos pasados, porque, como vamos a ver más adelante, en el campo de la salud las cosas no han ido tan bien en España como ahora. La situación actual es fruto de un proceso de evolución que comienza a finales del siglo XIX y se va afianzando a lo largo del XX.

Para hacernos una idea aproximada de cómo estaban las cosas antes de esa evolución que nos ha llevado a mejorar, he recogido y comentado los hechos registrados en dos documentos del archivo municipal de Villamanrique, relacionados con la epidemia de cólera de 1855.

El cólera es una enfermedad endémica en la India y en Pakistán y epidémica en Europa y otros continentes. En 1832 llegó a Francia, y en los años 1848, 1851, 1865, 1884 y 1892, invadió a Europa entera.

En España hubo cinco oleadas: 1833-35; 1853-56 con efectos más intensos en 1855; 1859-60; 1865, y 1885. En total se calcula que causó 700.000 muertes a lo largo del siglo, y la más virulenta fue la de 1853-56 que causó 270.000 defunciones.

Ésta es la que ha dejado más datos documentales en el Archivo de Villamanrique, son sobre todo dos legajos que contienen el “Expediente de la Junta Municipal de Sanidad de esta Villa en el año de 1854” y otro de 1855 con información variada sobre los efectos de la epidemia y las medidas adoptadas para combatirla.

En 1854, la Junta de Sanidad Pública fue constituida el día 26 de febrero, con arreglo a una circular del gobernador civil de la provincia, y estaba formada por el alcalde, Raimundo de la Plaza; el teniente de alcalde, Felipe Navarro; el regidor, Manuel Villar; el párroco, Felipe García, y el cirujano Rafael Martínez, actuando como secretario el mismo del Ayuntamiento, Juan Sixto Vecino. El 29 de agosto se produjo una reestructuración de la Junta, con la entrada de un miembro más del Ayuntamiento y dos vecinos.

En el acta de esta fecha consta su motivo y función: “habiéndose presentado en varios puntos de la Península el cólera morbo asiático, para evitar que esta población sea invadida se tomen las medidas de precaución que están recomendadas por las reales órdenes… y con el fin de remover los obstáculos perjudiciales a la salud pública determinaron hacer una visita domiciliaria haciendo entender a estos habitantes la necesidad que hay de aseo y demás en las habitaciones, y demás prevenciones de salubridad”.

En una reunión celebrada el 13 de septiembre, la junta acuerda: “en atención a que el cólera morbo se ha extendido a muchos pueblos de la Península, y ya cercanos a éste, para socorrer a las personas necesitadas, si se presentase, y en atención a que en este pueblo no hay oficina de farmacia se empleen los cien reales que están aprobados en el presupuesto municipal para empréstito de calamidades públicas en medicinas de aquellas más indicadas para combatir dicha enfermedad, trayéndolas de la capital, en donde se proporcionarán con más ayuda”. También acordaron repetir las visitas domiciliarias para comprobar si el vecindario seguía las medidas de higiene recomendadas.

La población de Villamanrique se libró de la epidemia ese año, pero al siguiente, 1855, momento de la fase aguda de la epidemia en toda España, las cosas fueron de otra manera. Contadas de forma breve, para no alargar demasiado este escrito, se pueden exponer así:

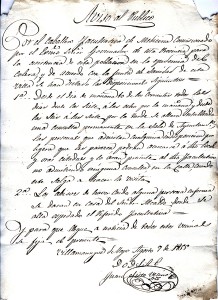

En el mes de mayo de ese año el Ayuntamiento recibió una circular, elaborada por las juntas sanitarias de distrito de Madrid, con instrucciones sanitarias de carácter preventivo y otras relacionadas con la desinfección de viviendas donde hubiera enfermos o se hubiera producido algún fallecimiento. Poco después, la Junta de Sanidad municipal de Villamanrique redactó un “aviso público” que resumía los aspectos esenciales de la circular.

En un acta de renovación de la Junta de Sanidad, celebrada el 19 de junio de 1855, justifican la renovación porque “… estamos amenazados por el cólera morbo por haberse presentado en varios pueblos de esta provincia y en las inmediatas”, y acuerdan acentuar las medidas preventivas y pasar por las casas para inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones dadas por el gobernador.

El 6 de julio las precauciones se intensifican mediante la inspección ocular de alimentos de venta al público por miembros de la Junta de Sanidad, de los que el único facultativo era el cirujano. También queda prohibida la venta de suero y leche, y de lechugas y frutas “que estén mal sazonadas” a juicio de los inspectores; lavar, fregar y empozar esparto en el río, salvo en el sitio determinado para ello: “para que las aguas inmundas no se mezclen con las potables”. El agua para beber “se cogerá en el sitio que media entre los dos mojones (colocados por la Junta en el guijarral de La Tejera), para lo cual se han hecho los henchideros respectivos en dicho sitio”.

Pese a todas esas medidas, la epidemia hizo acto de presencia, y lo hizo de forma violenta y dramática.

Un Auto del Ayuntamiento fechado el 30 de julio de 1855 establece que “según lo manifestado por el cirujano titular único facultativo en la villa de que en este pueblo se ha declarado la epidemia de cólera se ponga en conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador…” mediante partes diarios. El primer caso apareció el día 26.

Al no haber hospital de beneficencia, acuerdan habilitar un local donde puedan ser atendidos los forasteros que contraigan la enfermedad en la villa, especialmente los segadores que había en ese momento. Esta “casa de socorro” fue dotada con dos camas y contrataron a una mujer, Antonia Barón, para los cuidados y limpieza. La Junta previene al barbero sangrador que no salga de la localidad “para auxiliar al cirujano en el servicio de las sangrías”. Al no haber botica, el cirujano debe disponer qué medicinas son necesarias para traerlas de algún pueblo cercano y crear un botiquín local.

El acta de la Junta de Sanidad del 4 de agosto recoge un acuerdo para contratar a dos hombres como enterradores, por no haber nadie de ese oficio en el pueblo. En algún caso, tal vez por falta de otros asistentes, hubieron de ser ayudados por el miembro de guardia de la Junta de Sanidad.

El momento más horrible se presentó el día 6 de agosto. Ese día había en el pueblo más de 100 invadidos por el cólera, de una población de unos 400 habitantes, y aconteció lo que muchos temían: D. Rafael Martínez, el cirujano titular, “único facultativo de la localidad”, contrajo la enfermedad. La carta del alcalde al Gobierno Civil de Madrid no puede ser más dramática. Con el cirujano “a punto de sucumbir”, dice, y el elevado número de vecinos infectados, la población estaba aterrorizada, consciente de la gravísima tesitura en que se hallaba, y solicitaba que sin dilación fuese enviada una Comisión de Sanidad, como ya la había en Fuentidueña. La respuesta no se hizo esperar, y el día 9 a las nueve de la mañana se presentaron en Villamanrique dos facultativos: el doctor en medicina y cirugía D. Manuel Conde Brusnell y el “cursante” de la misma facultad D. Francisco Llivia, como ayudante.

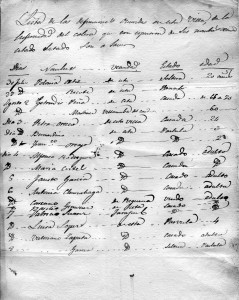

En los días siguientes la situación se estabilizo y comenzó a mejorar. No cabe duda que el trabajo de la comisión sanitaria fue muy eficaz. El día de llegada de la comisión había 113 personas afectadas, de las que habían fallecido 19 en 10 días (entre el 30 de julio y el 8 de agosto), a una media de 1,9 muertes por día; en las 22 jornadas que transcurrieron hasta el 30 de agosto, en que los facultativos dieron por terminada su misión, aparecieron 42 nuevos casos, de los que murieron 8, a una media de 0,36 fallecimientos diarios. Llama sobretodo la atención observar cómo fue disminuyendo día a día el número de nuevos casos.

Tanto entre los infectados como entre los fallecidos encontramos personas de todas las edades, sexo y condición social. Incluso forasteros, la mayoría segadores transeúntes, para los que se habilitó la “casa de socorro”, en la que también fueron atendidas personas de la localidad con escasos medios y con viviendas insalubres.

De entre las víctimas hay que destacar a la joven poeta Polonia Ortiz, residente en las Salinas de Cárcavallana, quien con 20 años fue la primera víctima mortal. Lo poco que conocemos de ella, además de la anotación de su fallecimiento el 30 de julio, se lo debemos a la correspondencia mantenida entre ella y Faustina Sáez, la prolífica escritora natural de Villamanrique; de entre los poemas conservados en el archivo de Faustina hay uno de Polonia, escrito dos días antes de su muerte, enormemente dramático y premonitorio. Un artículo de Virginia Seguí, investigadora de la vida y obra de Faustina Sáez, será incluido aquí en breve.

No tenemos datos de la medicación que fue suministrada a los enfermos, alguno de los cuales se hallaba al borde de la muerte cuando llegó la comisión, pero sí sabemos que se salvaron más de los que cabría pensar para la época, pues de un total de 155 personas infectadas por el mal, el 37,53% de la población, murieron 27, el 17,42% de los infectados, que representaban el 6,54% de la población.

Entre los que se salvaron se encontraba el cirujano titular de la villa, quien volvió a hacerse cargo de sus obligaciones el 30 de agosto al marcharse los miembros de la comisión sanitaria. Ésta tenía orden de retirarse ya el día 26, pero una nueva carta del alcalde al Gobierno Civil consiguió retrasarla, alegando que el cirujano titular, convaleciente, estaba tan débil que “apenas podía andar”.

También conocemos las medidas preventivas recomendadas por el doctor D. Manuel Conde, que parecen ser las que finalmente cortaron el brote epidémico.

El mismo día de su llegada, 9 de agosto, ambos miembros de la comisión, después de visitar a los enfermos e inspeccionar el pueblo, recomiendan intensificar las medidas de vigilancia de alimentos y aguas, y hacen ver a los miembros del Ayuntamiento la necesidad urgente de cambiar la ubicación del cementerio, porque el existente, situado junto a la iglesia, no reunía las condiciones de salubridad necesarias, ni cumplía con las normas establecidas.

También aconsejan destruir las cuevas situadas más cerca del río, algunas de las cuales habían sido inundadas en el invierno por una crecida; pensaban que la humedad y la falta de ventilación eran los mejores medios para la propagación de la epidemia. Y recomiendan que no se permita construir viviendas en esas condiciones; es preferible, dicen, que se construyan chozas al aire libre que puedan ventilarse mejor, porque en las cuevas vivían hacinadas las personas, junto al cerdo y el burro.

Así mismo aconsejan la prohibición de hacer pozas para el esparto en lugares próximos a la población, y ordenan que, mientras se siga enterrando en el cementerio situado junto a la iglesia, hay que cubrir de cal viva y tierra apisonada las sepulturas existentes, y que en lo sucesivo se arroje sobre los cadáveres una espuerta de cal viva y agua, al tiempo que se cubren con tierra.

Llama al atención que en toda la documentación consultada no aparezca ni una sola referencia a la realización de rogativas, hecho que se encuentra documentado durante la epidemia de fiebre amarilla que afectó a Villamanrique de 1801 a 1805. Esto es un claro indicio del cambio de mentalidades que se había operado en España en esos 50 años, y del progreso de la medicina.

Por último, hay que mencionar aquí otro documento de 1855. El Gobierno Civil de la provincia había pedido a los alcaldes que informaran sobre qué personas habían demostrado durante la epidemia un comportamiento más abnegado en la lucha por vencerla. El alcalde de Villamanrique responde, como es natural, que había sido ejemplar la actuación de todos los miembros del Ayuntamiento y de las juntas de salud y beneficencia, pero destaca dos nombres, el del doctor D. Manuel Conde y, más sorprendente, el de Antonia Barón “… que con la mayor abnegación se encargó voluntariamente de la asistencia de los enfermos que se hallaban en la casa refugio que se estableció provisional por no haber hospital…”. Villamanrique tiene una deuda de gratitud con esa mujer, su nombre no puede caer en el olvido.